アルツハイマー病とは?

アルツハイマー病は、初老期および老年期に進行性痴呆を来す代表的な疾患であり、年齢とともにその頻度は急激に増加し、老年期の痴呆の半数近くを占めるといわれている。

側頭頭頂領域の連合野の血流代謝の低下が早期から認められることが知られている。

進行すると前頭葉の血流代謝の低下も見られ、1次運動知覚領域と1次視覚領は末期にいたるまで比較的よく保たれる。

両側側頭頭頂領域の血流代謝低下はADに特異性の高い変化であるが、パーキンソン病に伴う痴呆でも同様のパターンが見られることがあるので鑑別に注意を要する。

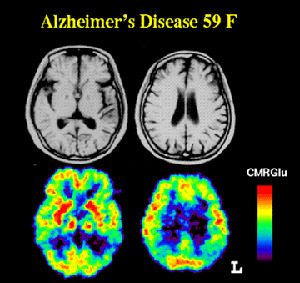

アルツハイマー病患者の脳

上段:MRI(T1強調画像)、下段:PET(ブドウ糖代謝)

皮質の限局性萎縮はないが、糖代謝は両側の側頭葉、頭頂葉で著明に低下している。

アルツハイマー病は、脳が次第に萎縮していき、知能、身体全体の機能が衰えていき、ついには死に至る病。

痴呆症は、大別すると、アルツハイマー型と脳血管性痴呆に分けられるが、全国の65才以上の痴呆性老人は約165万人おり、最近では、アルツハイマー型が脳血管性を上回った。

平均発症年齢 52才

アルツハイマー病の経過

「前駆症状」

知的能力低下に先立つ2~3年前から、軽度の人格変化

例: 頑固になった、自己中心的、不安・抑うつ、睡眠障害、不穏、幻視妄想を認めることが多い。

「第一期」

健忘症状、空間的見当識障害(道に迷う)、多動・徘徊

「第二期」

高度の知的障害、巣症状(失語、失行、失認)

錐体外路症状(筋固縮)

「第三期」

高度な痴呆の末期で、しばしば痙攣、失禁、拒食・過食、反復運動、錯語、反響言語

※経過は4~8年で、平均 6.8年。

生命予後が伸びた分だけ、介護(ケア)の必要な期間が伸びて大きな社会問題となっている。

<アルツハイマー病の症状>

強い記憶障害、見当識障害、知能低下、関心や意欲の低下

<似ている病気>

血管性痴呆、初老期痴呆、老人の症状性精神病

<アルツハイマー病解説>

大脳の神経細胞が変化し、大脳皮質にアミロイドという異常蛋白が沈着(老人斑)し、大脳全体が萎縮していく変性疾患。

この疾患は40~50歳で発病する早期発症型と、60~70歳以後に発病する晩期発症型とに分けられる。

かつては早期発症型をアルツハイマー病、晩期発症型を老年痴呆と呼んでいたが、今日ではこの両者を合わせてアルツハイマー病と呼ぶ。

アルツハイマー型老年痴呆という呼び方もある。

頻度としては早期発症型は少なく、大部分が晩期発症型。

アルツハイマー病は我が国でも次第に増え、医学的にも社会的にも大きな問題になってきた。

<発病>

今日、全世界でこの病気の原因の究明が、医学研究の最大の関心事の一つになっています。

徐々に記憶力の低下が進行し、見当識もおかされます。

すなわち食事をしたばかりなのに忘れてしまったり、今日が何日か何月かもわからなくなります。

病院へ連れていってもそこがどんな場所なのか理解できなくなったりします。

病気が進行すると、自分の年齢のだいたいの見当もつかなくなり、社会的なことや自分自身の生活のことにも関心がなくなります。

身体的にはかなり後期までしっかりしていて、まひなどないのがふつうです。

<現代医学の治療法>

残念ながら現在のところ、根治的治療法はありません。また、確実な予防法もわかっていません。

慣れ親しんだ環境の中で親しい人たちとの関係を保ち、生活の質を少しでも低下させないように、周囲の援助が大切です。

興奮症状や不眠などがあれば、対症的に鎮静剤や睡眠薬を用います。

<アルツハイマー病と気づいたらどうするべきか>

専門医や保健所の老人相談を訪ねる。

人間関係を密にして経過を見守ることが大切。

栄養や生活一般の点検、身体的な健康状態のチェックを行う。

アルツハイマー病の中には、その進行が非常に遅いものや停止性のものがあり、軽度ないし中等度のまま長く家庭生活を過ごせるアルツハイマー病の老人もいます。

症状が非常に高度になると家庭での療養は困難になり、施設や病院での看護が必要になる。

ご相談はお気軽に

同じカテゴリの記事

- 愛犬の認知症改善に期待高まる漢方薬

- 漢方薬の特質

- 中年期以降の物忘れを改善する漢方薬

- アルツハイマー病の知識と理解を深めることが最大の予防

- 「認知症に伴う周辺症状」には「抑肝散」「釣籐散」

- 東洋医学について

- 大山漢方堂薬局、大山鍼灸院に、ご相談の多い疾患と解説

- 認知症に効く漢方薬

- アルツハイマー病について

- 大山漢方堂薬局の和漢薬調合

お悩みの症状から探す

- 子宝相談

(不妊症の悩みなど) - 心の病気

(うつ病、神経症、心身症など) - 皮膚病

(アトピー、乾癬など) - メタボの悩み

(肥満、美容、ダイエットなど) - 更年期の悩み

(更年期障害など) - 内臓の疾患

(脂肪肝、肝炎、肝硬変など) - アンチエイジング

(老化のスピードを緩めるなど) - 認知症

(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) - 女性の悩み

(生理不順、おりものなど) - 癌関連

(肝臓がんなど) - 体調管理

(疲労、熱中症など) - 関節の痛み

(膝痛、腰痛など) - 風邪の症状

(咳・鼻水・喉の痛みなど) - アレルギー

(花粉症など) - 眼疾患

(眼精疲労など) - 耳の不調

(耳鳴り・耳詰まりなど) - 毛の悩み

(抜け毛・薄毛など) - ペットの健康

(ペットの病気など)